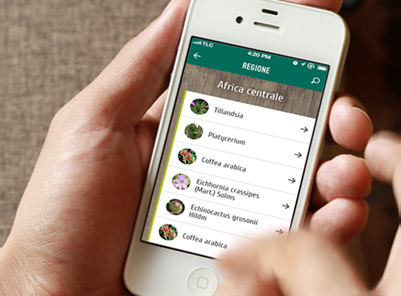

You can visit the Old Garden, the 19th-century greenhouses, the arboretum, and the Botanical Museum

Find out more

An integrated ticket to visit the Botanical Garden, Palazzo del Bo and the new Museum of Nature and Humankind

Find out more

The new restoration project involve the central fountain, the fountains of the quarters, of Theophrastus and of the Four Seasons

Find out moreSpecie botaniche

-

Linum usatissimum

Linum usatissimum

Il lino coltivato è una pianta annua a distribuzione originariamente europeo-caucasica ma oggi divenuta subcosmopolita, presente in quasi tutte le regioni d’Italia ma in forte regresso a causa dell’abbandono delle colture; fino agli anni Settanta del secolo scorso veniva spesso coltivato, soprattutto nella pianura padana, ma oggi le colture sono quasi del tutto abbandonate. La pianta appare ancora sporadicamente come avventizia in ambienti piuttosto disturbati, al di sotto della fascia montana. Il lino è una specie di uso antichissimo, coltivata soprattutto per le fibre tessili che si ricavano dalla macerazione dei fusti sin dai tempi dei faraoni; i semi sono commestibili e hanno proprietà emollienti, e da essi si ricava un olio utilizzato nell’alimentazione umana e animale. Il nome generico deriva dal greco 'linon' (filo) per la fibra di lino ottenuta dai fusti; il nome specifico si riferisce ai molteplici usi della pianta. Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

-

Ilex aquifolium

Ilex aquifolium

L'agrifoglio è una specie a distribuzione subatlantica presente in Europa ed Asia Minore, diffusa in tutte le regioni d’Italia in boschi misti mesofili, con optimum nella fascia montana, ma ormai piuttosto rara allo stato spontaneo. È considerata una pianta magica fin da prima dell'avvento del Natale cristiano: le si attribuiva il potere di proteggere dai demoni e di portare fortuna. I primi utilizzi risalgono all'Irlanda, dove anche le famiglie più povere potevano permettersi di usarla per decorare le abitazioni, tradizione poi passata ai popoli cristiani durante il periodo natalizio: la struttura della foglia infatti ricorda la corona di spine di Gesù Cristo e i frutti rossi il suo sangue. Oggi viene impiegata esclusivamente come pianta ornamentale, da cui sono state ricavate numerose cultivar, alcune con foglie variegate. I margini delle foglie sono interi in quelle dei rami vecchi, spinosi in quelle dei rami giovani, ma i due tipi di foglie possono coesistere sullo stesso individuo. L'agrifoglio può vivere circa 300 anni; le foglie e soprattutto i frutti sono fortemente tossici per l'uomo. Il nome generico deriva dal latino e allude alla somiglianza della forma delle foglie con quelle del leccio (Quercus ilex); il nome specifico deriva dal latino 'acrifolium', parola composta da 'acer' (acuto) e 'folium' (foglia), per le foglie a margine spinoso-appuntito. Forma biologica: fanerofita cespugliosa/ fanerofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.

-

Yucca aloifolia

Yucca aloifolia

Il genere Yucca è originario delle regioni a clima tropicale secco del Nuovo Mondo, come Messico, California e Caraibi. Comprende più di 30 specie di alberi e arbusti che in natura raggiungono anche i 15-20 metri di altezza, ma da noi raramente più alti di 2 metri. Le varie specie prediligono esposizione soleggiata, terreni asciutti e senza ristagno d'acqua, anche se alcune possono crescere in Italia settentrionale in posizioni riparate dal gelo. La specie più coltivata a scopo ornamentale è Y. gloriosa; altre specie sono Y. aloifolia e Y. arborescens. Il nome generico deriva dal nome comune con cui queste piante venivano chiamate nell'America centro-settentrionale; il nome specifico significa 'a foglie d'Aloe' (un genere di piante succulente). Forma biologica: fanerofita cespugliosa. Periodo di fioritura: agosto-settembre.

-

Primula tyrolensis

Primula tyrolensis

Primula tyrolensis

Specie osservabile solo in natura: la pianta presente all’Orto botanico (Primula auricula) appartiene allo stesso genere.

La primula tirolese è una specie endemica delle Alpi Orientali, presente dal Trentino-Alto Adige al Friuli. La distribuzione regionale è ristretta alle Alpi Carniche sudoccidentali e alle Prealpi Carniche occidentali. Cresce in ambienti rocciosi, soprattutto nelle fessure di rocce ricche in humus e su rupi umide ed ombrose, prevalentemente su substrati calcarei, dalla fascia montana superiore a quella alpina. Il nome generico è il diminutivo del termine latino 'prímus' (primo) in allusione alla precoce fioritura di alcune specie; il nome specifico si riferisce al Tirolo, da cui la specie fu originariamente descritta. Forma biologica: emicriptofita rosulata. Periodo di fioritura: giugno-luglio.

-

Paris quadrifolia

Paris quadrifolia

L’uva di volpe è una specie a vasta distribuzione eurasiatica presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Puglia (ma è ormai estinta nella pianura padana per la distruzione degli habitat boschivi). Cresce in boschi umidi di latifoglie decidue e di conifere, in posizioni ombreggiate, su suoli piuttosto freschi e ricchi in sustanza organica, dal livello del mare alla fascia alpina, ma con optimum nella fascia montana. Contiene diverse sostanze tossiche, tra cui i glucosidi paridina e paristifina, asparagina e resine; particolarmente pericolose sono le bacche, che spesso vengono confuse con frutti di bosco commestibili. Il nome generico deriva dal latino 'par' (pari) per il numero di foglie che solitamente sono quattro; il nome specifico si riferisce alle quattro foglie disposte in un unico verticillo. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.

-

Allium sativum

Allium sativum

L'aglio da cucina è una pianta bulbosa coltivata sin dall'antichità e selezionata a partire da progenitori di probabile origine centro-asiatica occidentale. Oggi esiste solo come pianta coltivata, ma appare qua e là in tutto il territorio italiano allo stato subspontaneo, soprattutto presso gli abitati. L'odore caratteristico è dovuto a numerosi composti organici di zolfo tra cui l'alliina ed i suoi derivati, come l'allicina ed il disolfuro di diallile. Nel folclore europeo si riteneva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, forse perché i vampiri erano considerati dei 'parassiti' e per il fatto che l'aglio ha proprietà antielmintiche. Il potere antisettico era noto fin dall'antichità: nel Medioevo i medici usavano delle mascherine imbevute di succo d'aglio per proteggersi dalle infezioni. Il nome generico, già in uso presso i romani, deriva da una radice indoeuropea che significa 'caldo', 'bruciante', per l'odore e sapore pungenti dei bulbi, il nome specifico significa ‘coltivato’. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio.

-

Cannabis sativa

Cannabis sativa

La canapa è una pianta annua di origine centroasiatica coltivata da millenni per l'ottima fibra tessile, i semi oleosi e i ben noti principi psicoattivi. Per quanto la coltura sia in forte declino, in Italia è ancora presente come avventizia in quasi tutte le regioni, compreso il Friuli-Venezia Giulia. Prove dell'utilizzo della cannabis si hanno fin dai tempi del Neolitico, testimoniate dal ritrovamento di alcuni semi fossilizzati in una grotta in Romania; il più antico manufatto è un pezzo di stoffa di canapa risalente all'8000 a.C. La produzione commerciale di canapa in occidente prese vigore nel XVIII secolo a causa della espansione coloniale e navale che richiedeva grandi quantità di canapa per la produzione di corde, vele e stoppa. La fibra tessile di canapa viene ottenuta dal floema dei fusti; le fibre, tuttora largamente utilizzate dagli idraulici come guarnizione, vengono usate per la produzione di tessili e corde e per centinaia di anni, fino alla seconda metà del Novecento, furono la materia prima principale per la produzione di carta. La coltura della canapa per usi tessili ha una antica tradizione in Italia, legata soprattutto all'espandersi delle Repubbliche marinare, così come la tradizione di utilizzarla per telerie ad uso domestico: le tovaglie di canapa in Romagna decorate con stampi di rame nei due classici colori ruggine e verde sono prodotte ancor oggi. I semi (ricchi di acidi linoleici, vitamine e amminoacidi essenziali) sono usati come mangime per gli uccelli e per la spremitura di un olio utilizzato anche come combustibile. I fiori (e in misura minore le foglie, i fusti e i semi) contengono cannabinoidi psicoattivi che vengono consumati per scopi ricreativi, medicinali e spirituali. La concentrazione delle sostanze psicoattive è molto variabile tra i diversi cultivar, variamente trattati a livello tassonomico come specie distinte, varietà o sottospecie. Fumatori di cannabis dell'antichità furono popolazioni hindu di India e Nepal e gli Hashashin, presenti in Siria, dai quali prese il nome l'Hashish. La cannabis fu anche utilizzata dagli assiri, che ne appresero le proprietà psicoattive dagli arii la fecero conoscere anche a sciti e traci, che cominciarono a farne uso anche durante i loro riti religiosi. Alcune fonti ne hanno fatto risalire l'uso in Grecia già nell'800 a.C. Nell'Europa centrale, ancor prima dell'espansione dell'impero romano, la cannabis era già coltivata e usata nelle isole britanniche dalle tribù dei celti e dei pitti (III-IV sec. a.C.). Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia menziona le proprietà terapeutiche dell'erba. Nel Medioevo l'uso proseguì lecitamente sino al 1484 quando una bolla papale ne vietò l'uso ai fedeli. Il nome generico è quello usato dagli antichi romani, il nome specifico in latino significa ‘coltivata’. Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: giugno-settembre.

-

Oxalis purpurea

Oxalis purpurea

L’acetosela porporina è una specie di origine sudafricana segnalata come avventizia a Catania a partire dal 1965 e in via di espansione come specie avventizia, sinora segnalata anche per diverse regioni dell’Italia centrale e settentrionale. Cresce in vegetazioni ruderali, nelle discariche, ai margini di strade, alla periferia di abitati, su suoli limoso-argillosi piuttosto freschi e ricchi in composti azotati, al di sotto della fascia montana. Il sapore aspro della pianta deriva dall'alto contenuto in acido ossalico; il nome generico deriva infatti dal greco 'oxys' (acido) e 'hal-halis' (sale); il nome specifico si riferisce al colore dei fiori. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.

-

Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria

L’olmaria comune è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana presente in tutte le regioni dell’Italia continentale (dubitativamente in Umbria). Cresce in prati umidi, fossati, ruscelletti, paludi e boschi ripariali, dal livello del mare alla fascia montana. Assieme al salice, è considerata l''aspirina vegetale': l'acido salicilico fu scoperto nel 1839 nei fiori di una Filipendula, a quel tempo inclusa nel genere Spiraea, per cui fu chiamato 'acido spirico'; nel 1859 il chimico tedesco Hoffmann acetilò l'acido salicilico, ottenendo l'acido acetilsalicilico o acido acetilspirico, da cui la Bayer coniò il termine 'aspirina'. Con i fiori si aromatizzano i vini dolci, che assumono sapore di moscato; le foglie tingono in bruno e in nero; dalle gemme si estrae un olio usato in profumeria. Il nome generico deriva dal latino 'filum' (filo) e 'pendulum' (pendulo), per gli ingrossamenti tuberiformi che pendono dalle radici di alcune specie; il nome specifico si riferisce alla somiglianza dei segmenti fogliari con le foglie dell'olmo. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

-

Valeriana officinalis

Valeriana officinalis

La valeriana comune è una specie a distribuzione europea presente in quasi tutte le regioni d’Italia. Cresce in luoghi umidi, nei boschi di latifoglie decidue e nelle radure, dal livello del mare a 1.400 metri circa, raramente anche più in alto. Uno dei nomi comuni, 'erba dei gatti', deriva dal fatto che la pianta fresca esercita una forte attrazione sui gatti ed è forse questo il motivo per cui, pur essendo decorativa, la si incontra raramente nei giardini. Tutte le specie di valeriana contengono olii essenziali e alcaloidi. Si usa la radice della pianta (che però ha un odore sgradevole), che ha proprietà sedative e calmanti, favorendo il sonno. Il nome generico deriva dal latino 'valere' (vigoroso, sano); il nome specifico deriva dal latino 'officina' (officina, farmacia) in riferimento all’uso a scopo medicinale. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

-

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Il luppolo è una specie a distribuzione eurasiatico-nordamericana presente in tutte le regioni d’Italia. Originario di boschi alluvionali periodicamente inondati, si è trasferito in siti ruderali su suoli limoso-argillosi freschi e piuttosto profondi, ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1.200 metri circa. I fiori, sia femminili che maschili, sono utilizzati nel processo della produzione della birra, a cui il luppolo conferisce il tipico aroma. I getti giovani vengono utilizzati come gli asparagi per condire risotti e frittate. Il nome generico deriva da quello altogermanico della pianta (Humel), utilizzata per la produzione della birra; quello specifico è di significato incerto. Forma biologica: fanerofita lianosa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.

-

Eugenia uniflora

Eugenia uniflora

Viene chiamata anche “Ciliegia di Cayenna”, “Pitanga” o “Ciliegia del Brasile”, in riferimento al suo areale d’origine, questa specie appartiene alla famiglia delle Mirtaceae. E’ una specie arborea di dimensioni modeste, con chioma molto ramificata e folta e foglie opposte, ovali, con margine intero, coriacee e aromatiche, molto decorative perché di colore verde intenso e lucide superiormente.

I fiori sono piccoli, con corolla di 4 petali bianchi caduchi, calice con sepali rivolti all’indietro e persistente e numerosi stami. Il frutto è una bacca tonda e schiacciata ai due poli, con coste longitudinali e contiene un unico seme grosso e rugoso. La maturazione dei frutti è scalare perciò molto decorativa, in quanto sulla stessa pianta sono presenti contemporaneamente frutti maturi di color rosso, arancioni a maturità intermedia e immaturi verdi. La polpa arancione è molto profumata, ricca di vitamina C. Il frutto viene consumato fresco o in confetture, sciroppi, gelati e bibite. In Brasile dalla fermentazione del succo si ricava una bevanda alcolica.