Presentazione del libro con l'autore Gianfranco Bologna

venerdì 25 ottobre, ore 18

Un talk incentrato sulla biodiversità e sulla conservazione, sabato 26 ottobre alle ore 10.30

Scopri di più

La domenica pomeriggio, a partire dal 20 ottobre, nuove attività per tutta la famiglia

Scopri di più

La prima visione del documentario "enciclopedia" sabato 19 ottobre, alle ore 20

Scopri di più

Visitabili negli orari di apertura, comprese nel biglietto d'ingresso

SCopri di più

Il nuovo biglietto integrato dell'Università di Padova

Scopri di più

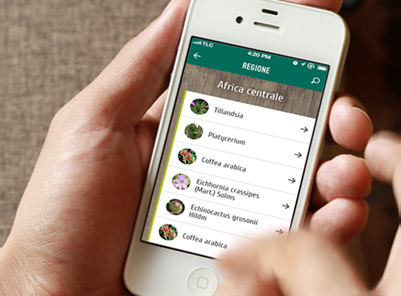

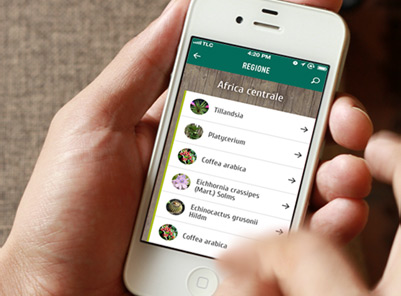

Uno strumento in più per visitare l'Orto botanico con i bambini

Scopri di più

È disponibile in biglietteria l'audioguida multilingua

Scopri di più

Sono visitabili l'Orto antico, le serre ottocentesche, l’arboreto e il Museo botanico

scopri di piùSpecie botaniche

-

Platycerium alcicorne

Platycerium alcicorne

La felce a corna di cervo è una felce epifita (letteralmente pianta che vive sopra altre piante) originaria del Madagascar. Molto caratteristica è la sua struttura: è infatti dotata di due tipi di fronde, diversissimi tra loro, uno fertile e l’altro sterile. Le fronde sterili hanno forma arrotondata e appiattita, si sovrappongono una all’altra in modo da formare una struttura a forma di coppa, che aderisce alla pianta ospite avvolgendosi attorno al ramo. In questa specie di vaso si raccolgono acqua piovana e detriti vegetali che permettono il nutrimento della pianta. Queste fronde da giovani sono verdi, poi col tempo diventano di color marrone, simili a grandi foglie secche. Esse non producono spore: la riproduzione è a carico delle fronde fertili, inserite alla base delle sterili. Queste hanno portamento eretto o ricadente, sono cuoiose e lunghe anche 90 cm, ramificate ad assumere la caratteristica forma lobata che ricorda un palco di corna d’alce. Sono grigio-verdi, ricoperte di un sottile feltro di peli biancastri. Nella pagina inferiore portano le spore, racchiuse in microscopiche strutture raggruppate nella parte terminale delle ramificazioni che conferiscono alla fronda un aspetto vellutato. Sono ben visibili perché di color marrone.

-

Bauhinia aculeata

Bauhinia aculeata

Per la bellezza del suo fiore questa specie viene anche chiamata dagli anglosassoni “albero delle orchidee bianche”. Il genere fu dedicato ai fratelli Bauhin, illustri botanici svizzeri. Arbusto dai lunghi rami flessibili che si appoggiano alle piante circostanti. Le foglie sono bilobate, molto caratteristiche. I grandi fiori bianchi presentano cinque lunghi petali e numerosi stami bianchi dai filamenti allungati e spesso curvi, come pure lungo e curvo è il pistillo centrale

-

Limonium densissimum

Limonium densissimum

Limonium densissimum

Specie osservabile solo in natura: la pianta presente all’Orto botanico (Limonium narbonense) appartiene allo stesso genere.

Specie presente lungo le coste romagnole, venete, friulane e sicule, in dubbio per Sardegna. Cresce in bassure salmastre dietro alle dune. Il nome generico deriva dal greco 'leimon' (prato); quello specifico deriva dal latino 'densus' (fitto). Forma biologica: emicriptofita rosulata. Periodo di fioritura: giugno-agosto.

-

Eugenia uniflora

Eugenia uniflora

Viene chiamata anche “Ciliegia di Cayenna”, “Pitanga” o “Ciliegia del Brasile”, in riferimento al suo areale d’origine, questa specie appartiene alla famiglia delle Mirtaceae. E’ una specie arborea di dimensioni modeste, con chioma molto ramificata e folta e foglie opposte, ovali, con margine intero, coriacee e aromatiche, molto decorative perché di colore verde intenso e lucide superiormente.

I fiori sono piccoli, con corolla di 4 petali bianchi caduchi, calice con sepali rivolti all’indietro e persistente e numerosi stami. Il frutto è una bacca tonda e schiacciata ai due poli, con coste longitudinali e contiene un unico seme grosso e rugoso. La maturazione dei frutti è scalare perciò molto decorativa, in quanto sulla stessa pianta sono presenti contemporaneamente frutti maturi di color rosso, arancioni a maturità intermedia e immaturi verdi. La polpa arancione è molto profumata, ricca di vitamina C. Il frutto viene consumato fresco o in confetture, sciroppi, gelati e bibite. In Brasile dalla fermentazione del succo si ricava una bevanda alcolica.

-

Washingtonia filifera

Washingtonia filifera

La washingtonia filifera, o palma californiana, è una palma originaria della California meridionale, Arizona sudoccidentale e Messico settentrionale ove cresce in aree desertiche ma in habitat ripariali e presso le oasi, da noi coltivata nell’Italia mediterranea a scopo ornamentale in parchi e giardini. Si tratta di una pianta a rapida crescita, abbastanza rustica, che cresce bene all'aperto nelle regioni a clima molto mite; predilige esposizioni soleggiate e terreno fertile, ben drenato. Può essere attaccata dal fungo Graphiola phoenicis (Moug.) Poit. che provoca la morte precoce delle foglie. I frutti venivano mangiati crudi, cotti, o ridotti in farina per dolci dalle popolazioni native; le tribù Cahuilla usavano le foglie per fare sandali, tetti di paglia, e cestini. Il genere è dedicato al primo presidente degli U.S.A., George Washington (1732-1799); il nome specifico si riferisce alle numerose fibre filiformi presenti nelle foglie. Forma biologica: fanerofita scaposa.

-

Aloe ferox

Aloe ferox

Pianta dalle foglie carnose della famiglia delle Xanthorrhoeaceae, originaria del Sudafrica.

Può sviluppare un fusto alto fino a 5 metri, che porta all’apice una rosetta di grandi foglie succulente, di colore verde scuro, che lungo il margine presentano spine bruno-rossicce, dalle quali deriva il nome della specie. Permangono sul fusto dopo essersi seccate a formare un manicotto protettivo. In primavera vengono prodotti i fiori di color arancione o rosso, portati in vistose infiorescenze che si allungano partendo dal centro della rosetta di foglie.

-

Haplophyllum patavinum

Haplophyllum patavinum

Haplophyllum patavinum

La ruta padovana è una specie appartenente diffusa dai Balcani (dall'Albania all'Istria Slovena con stazioni relitte in Romania), con una disgiunzione nei Colli Euganei, ove trova il limite settentrionale ed occidentale dell'areale di distribuzione tra Arquà Petrarca e Valle San Giorgio. La specie è stata recentemente accertata anche nelle vicinanze della stazione storica di Mondonego nei pressi di Valsanzibio, dove non era stata più segnalata. È una pianta termofila e calcicola, che si insedia sulla scaglia calcarea e si espande su substrati non consolidati: una stabilizzazione del terreno e la conseguente chiusura della vegetazione portano alla sua rarefazione e scomparsa. Nelle stazioni euganee molte piante si presentano disposte in fila, lungo una linea perfettamente diritta, perché collegate da un rizoma a decorso orizzontale (riproduzione vegetativa); talvolta si osservano fusticini isolati che derivano da semi. Fu scoperta dal botanico fiorentino Pier Antonio Micheli nel giugno del 1722 durante un'escursione presso Sassonegro, vicino ad Arquà Petrarca. Il nome generico deriva dal greco 'háplos' (semplice) e 'phýllon' (foglia), alludendo alle foglie in gran parte semplici, il nome specifico si riferisce alla città di Padova. Forma biologica: camefita suffruticosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

-

Triticum aestivum

Triticum aestivum

Il frumento è una pianta annua selezionata dall’uomo in tempi antichissimi a partire da diverse specie selvatiche con corredo cromosomico diploide, oggi coltivato in tutto il mondo. I frumenti diploidi e tetraploidi sono giunti nel bacino del Mediterraneo già alla fine del Neolitico, quelli esaploidi probabilmente più tardi. A volte sfugge alle colture e appare allo stato subspontaneo in ambienti disturbati presso le strade. Il nome generico secondo Varrone deriva dal latino 'tritum' (battuto), per l'uso di battere il frumento onde far uscire il grano dalle spighe. Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

-

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Senecio paludosus

Il senecione di palude è una specie a distribuzione prevalentemente centroeuropea, presente in Italia settentrionale dalla Venezia Giulia alla Lombardia. E’ una pianta erbacea perenne della famiglia delle Asteraceae, di grande taglia, a fiori gialli. Cresce nei cariceti e nei canneti, lungo fossi e canali e nei prati umidi, dal livello del mare ai 600 m circa.

Fiorisce da giugno a settembre.

La pianta è tossica per la presenza di alcaloidi ad azione lenta ma molto dannosa per il fegato e cancerogena, che possono anche passare al miele ed al latte. Il nome generico sembra riferirsi a San Giacomo, quello specifico allude all'habitat.

Recenti studi filogenetici molecolari hanno comportato il trasferimento dal genere Senecio, al “vecchio” genere Jacobaea, nome coniato da Miller nel 1754 nel “The Gardeners Dictionary”.

Nel territorio veneto è presente in diverse stazioni, fra cui il Parco Naturale Regionale del fiume Sile, le rive dell’Adige nei pressi della foce, la palude del Busatello e le aree pianeggianti perieuganee.

Entità protetta a livello nazionale, nella Lista Rossa del Veneto le viene attribuito un livello di rischio “EN”, cioè minacciata di estinzione.

-

Humulus lupulus

Humulus lupulus

Il luppolo è una specie a distribuzione eurasiatico-nordamericana presente in tutte le regioni d’Italia. Originario di boschi alluvionali periodicamente inondati, si è trasferito in siti ruderali su suoli limoso-argillosi freschi e piuttosto profondi, ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1.200 metri circa. I fiori, sia femminili che maschili, sono utilizzati nel processo della produzione della birra, a cui il luppolo conferisce il tipico aroma. I getti giovani vengono utilizzati come gli asparagi per condire risotti e frittate. Il nome generico deriva da quello altogermanico della pianta (Humel), utilizzata per la produzione della birra; quello specifico è di significato incerto. Forma biologica: fanerofita lianosa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.

-

Cordyline australis

Cordyline australis

L'albero-cavolo, come viene chiamato nell’area di origine, è la più alta delle cinque specie di Cordyline native della Nuova Zelanda. La specie è diffusa da Capo Nord alla parte meridionale della South Island, dove diventa sempre meno comune, raggiungendo il limite meridionale a Sandy Point vicino Oreti Beach. In natura si comporta da specie pioniera che necessita di spazi aperti. L'albero era ben noto ai maori prima della sua descrizione scientifica: ogni tribù aveva nomi diversi per l'albero a seconda degli usi locali; il più usato, ‘Ti Kouka’, si riferisce all'uso delle giovani foglie come cibo. I fusti e rizomi carnosi di sono ricchi di zuccheri naturali e venivano cotti al vapore per produrre un alimento ricco di carboidrati utilizzato anche per dolcificare altri alimenti. Il ciuffo apicale di foglie giovani, simile a un cuore di carciofo, è commestibile da cotto. Una fibra dura e resistente alla salsedine viene ottenuta dalle foglie è stato estratto dalle foglie. La specie, introdotta in Gran Bretagna nel 1823, è oggi ampiamente usata a scopo ornamentale nelle parti più calde d’Europa, con diverse cultivar che differiscono soprattutto nella colorazione delle foglie. Il nome generico deriva dal greco ‘kordyle (clava), in riferimento alle parti ipogee ingrossate, quello specifico si riferisce alla provenienza dall’emisfero australe. Forma biologica: fanerofita scaposa. Syn.: Dracaena australis G. Forst.

-

Morus alba

Morus alba

Il gelso bianco, originario dell'Asia orientale, fu introdotto in Europa nel XII secolo per l'allevamento del baco da seta che lo preferisce al gelso nero (la presenza in Italia è documentata dal 1434). Oggi è presente in quasi tutte le regioni d’Italia. Cresce in filari piantati dall’uomo ai margini degli abitati. I frutti sono commestibili, anche se quasi mai appaiono sul mercato per la difficile conservazione. Il nome generico è quello utilizzato dagli antichi romani per il gelso nero, pianta da loro già conosciuta perché originaria dell'Asia Minore; deriva a sua volta dal greco antico 'meros' (parte), in riferimento all'infruttescenza formata da tanti piccoli frutti con involucro carnoso; il nome specifico deriva dal latino 'albus' (bianco) e si riferisce sempre ai frutti ma questa volta al loro colore prevalente (esistono anche forme a frutti rosa o violetti, che possono generare confusione col gelso nero). Forma biologica: fanerofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.